Никита Хрущев пообещал построить коммунизм к 1980 году, а КПСС под руководством Леонида Брежнева скорректировала эти планы на достижение «развитого социализма». О том, как менялся Основной закон страны в связи с этими обещаниями, рассказывает в сто тридцать девятом материале своего тематического цикла юрист, кандидат исторических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Александр Минжуренко.

31 октября 1961 года на XXII съезде КПСС была принята третья программа партии. В ней была сформулирована триединая задача: за 20 лет создать материально-техническую базу коммунизма, добиться становления новых коммунистических общественных отношений и воспитать нового человека – гражданина эпохи коммунизма.

За этот период времени предстояло вывести СССР на первое место в мире по производству продукции на человека, ликвидировать классовые различия и различия между городом и деревней, физическим и умственным трудом и ввести коммунистическое самоуправление.

Соответственно, с появлением новой партийной программы правящей партии следовало изменить и государственные документы – Конституцию (Основной закон) СССР. Поэтому уже в 1962 году была создана Конституционная комиссия под председательством Н.С. Хрущева. В августе 1964 года комиссия закончила свою работу над проектом Конституции.

Однако смещение Хрущева приостановило разработку текста Конституции и сопровождалось серьезной коррекцией задуманного им содержания документа. В декабре 1964 года Конституционную комиссию возглавил Л.И. Брежнев.

Большой «ошибкой» Хрущева было то, что в новой Программе партии указывались конкретные сроки вступления в фазу коммунизма. Действенность же любой утопии заключается в том, что это остается мечтой многих поколений, «путеводной звездой».

А в этом случае граждане страны могли отслеживать выполнение Программы по пунктам и по годам. И во второй половине 1970-х годов население уяснило, что «график» продвижения к коммунизму явно срывается. Конечно, не по всем пунктам народ следил за ходом выполнения Программы, а прежде всего по тем, в которых были обещания значительно повысить материальный уровень жизни населения и обеспечить удовлетворение всех потребностей людей.

Граждане СССР всерьез ожидали к 1980 году наступление коммунизма с его «полным изобилием материальных благ». Но на деле уровень жизни людей почти не повышался, а списки дефицитных товаров и продуктов неуклонно росли. Производительность труда не возрастала согласно планам партии, и вместо коммунизма страна все более погружалась в то, что потом назовут «застоем».

Невыполнение правящей партией своих обещаний привело к тому, что авторитет КПСС в народе стал заметно снижаться. Вера в коммунизм таяла.

Чтобы выйти из положения, руководители партии и государства решили «отменить» сроки наступления коммунизма и создать новую Конституцию, в которой зафиксировать наступление якобы принципиально новой стадии развития государства – фазы «развитого социализма».

«Ошибкой» Хрущева якобы и было то, что он «пропустил» целую эпоху, которая «закономерно» предшествует наступлению коммунизма. Но на этот раз лидеры КПСС остереглись устанавливать сроки периода «развитого социализма». И всем стало понятно, что наступление коммунизма отодвигается, как и горизонт, в неопределенное далекое будущее.

Это массовое всеобщее разочарование в коммунизме, в Коммунистической партии внесло большие изменения в состояние умонастроений граждан и привело к сужению социальной базы КПСС.

7 октября 1977 года Верховный Совет СССР принял Конституцию СССР – конституцию государства «развитого социализма». Так как «новый» этап государства был искусственно придуман, то в новой Конституции мы не находим принципиальных изменений по сравнению с прежней.

Устройство государства осталось таким же, как и ранее. Конституция закрепляла однопартийную политическую систему. Статья 6 первой главы гласила: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу». О возможности существования других партий в Конституции ничего не говорилось, но признавалось право граждан «объединяться в общественные организации».

В Конституции говорилось о складывании новой исторической общности людей – советского народа и провозглашался переход от диктатуры трудящихся к общенародному государству.

Новым было то, что наряду с ранее утвержденными легальными общественными организациями (Коммунистическая партия, комсомол, профсоюзы и др.) в эту категорию были включены и «трудовые коллективы». Они теперь получали право выдвигать от своего имени кандидатов в депутаты Советов.

Советы депутатов трудящихся стали именоваться Советами народных депутатов. Срок полномочий депутатов Верховного Совета увеличился до 5 лет, а депутатов других Советов – до 2,5 лет.

Конституция закрепляла за каждой союзной республикой право выхода из состава СССР, а также право законодательной инициативы в высших органах власти Союза. В документе были прописаны новые формы "непосредственной демократии" – всенародное обсуждение и референдум, – а также новые гражданские права: право на обжалование действий должностных лиц, на судебную защиту от посягательства на честь и достоинство, на критику действий государственных и общественных организаций.

В преамбуле Конституции давалась оценка прошедшему этапу на пути к коммунизму: «Советская власть осуществила глубочайшие социально-экономические преобразования, навсегда покончила с эксплуатацией человека человеком, с классовыми антагонизмами и национальной враждой».

В главе второй говорилось, что основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства, существующая в двух формах: государственная (общенародная) и колхозно-кооперативная. Закреплялся принцип государственного планирования экономики, но, как отголосок несостоявшейся экономической реформы, говорилось о «сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий», упоминалось и про «использование хозяйственного расчёта, прибыли, себестоимости и других экономических рычагов и стимулов».

Прописаны были и некоторые обязанности граждан, которые отсутствовали в предыдущих конституциях. Это обязанность «заботиться о воспитании детей», а дети обязывались «заботиться о родителях и оказывать им помощь». Далее, граждане СССР были обязаны беречь природу, охранять ее богатства, заботиться о сохранении исторических памятников. Отмечался и «интернациональный долг гражданина СССР». Конституционно закреплялась уголовная ответственность за пропаганду войны.

Советские СМИ в то время особенно акцентировали внимание на новеллах в Конституции, которые, однако, звучали довольно декларативно. Так, провозглашались такие права советских граждан как право на охрану здоровья, право на пользование достижениями культуры. Гарантировалась «свобода научного, технического и художественного творчества», что совсем не означало ликвидацию государственной цензуры.

Наибольшего внимания в средствах массовой информации удостоилась статья 44 главы седьмой, в которой говорилось: «Граждане СССР имеют право на жилище». Однако это положение на практике ровным счетом ничего не меняло в деле обеспечения граждан СССР жильем. Государство брало на себя обязанность «содействовать кооперативному и индивидуальному жилищному строительству», обеспечивать «справедливое распределение под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ».

Таким образом, новая Конституция не внесла существенных изменений в советское право и в принципы функционирования государственных органов. Как и в прежних советских конституциях, многие политические права граждан СССР оставались фикциями.

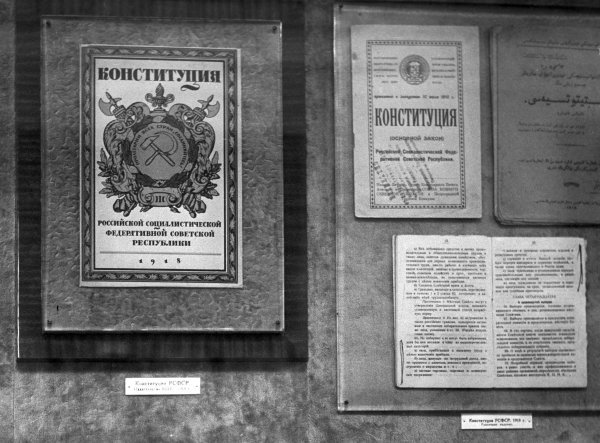

Конституция РСФСР 1978 года полностью продублировала основные положения союзной Конституции.

Продолжение читайте на сайте 29 июля