Об истоках первой пятилетки и причинах появления двух ее планов – «отправного» и «оптимального», их трансформации и отношении к реальности рассказывает в сто девятнадцатом материале своего тематического цикла юрист, кандидат исторических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Александр Минжуренко.

После окончания Гражданской войны и первых лет нэпа стало окончательно ясно, что мировая революция, на поддержку которой так надеялись большевики, не случилась. Но руководство партии свято верило в положение марксизма о невозможности победы социализма в одной отдельно взятой стране.

Ф. Энгельс писал: «Коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии».

Самым последовательным сторонником этой догмы в партии большевиков был Л. Троцкий. Он горячо отстаивал данный тезис, по-прежнему веря в то, что «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». И. Сталин же позиционировал себя более земным и практичным государственным деятелем. Он исходил из реальностей и свой отход от учения марксизма объяснял временной ситуацией.

Не отказываясь совсем от идеи обязательности мировой революции, Сталин считал, что СССР должен в первую очередь озаботиться укреплением своей экономической и военной мощи, чтобы в дальнейшем действенно помочь будущим революциям. Он говорил: «Революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодовлеющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах».

Таким образом, совершенно логичным выглядело то, что тезис о возможности построения социализма в одной стране был сформулирован в 1924-1925 гг. одновременно с идеей ускоренной индустриализации страны. СССР, в свете поставленных задач помощи предстоящим революциям, должен был стать могучей державой с мощной промышленностью, способной производить все виды тяжелых вооружений, военные корабли и авиацию.

Кроме нацеленности на оказание содействия следующим этапам мировой пролетарской революции, партия обосновывала необходимость форсированного развития тяжелой промышленности враждебным капиталистическим окружением. Считалось, что западные империалистические государства готовятся к агрессии против Советского Союза и могут напасть на СССР в любой момент. Поэтому вопрос безотлагательного создания индустриальной базы становился вопросом жизни и смерти Советского государства.

В декабре 1924 года на XIV съезде ВКП(б) был принят курс на индустриализацию страны и принято решение о составлении первого пятилетнего плана. В этих решениях почти не было никаких цифр – только самые общие установки на курс спешного преобразования аграрной страны в страну индустриальную.

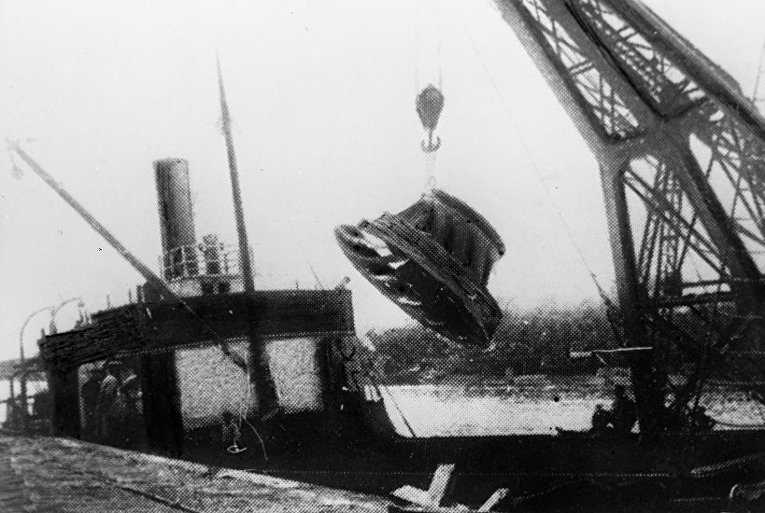

Была поставлена задача «превратить СССР из страны, ввозящей промышленное оборудование, в страну, производящую его». Особенный упор делался на развитие тяжелой промышленности: черной и цветной металлургии, химических производств, добычи угля, нефти и торфа, общего и сельскохозяйственного машиностроения, судостроения, электропромышленности и завершение ранее принятого плана электрификации.

На XV съезде партии в декабре 1927 года были приняты «Директивы по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР». Съезд не согласился с идеей «сверхиндустриализации» и предложил составить план исходя из реальностей. Запланированные темпы не должны быть излишне напряженными.

Согласно этим Директивам Госплан подготовил два варианта пятилетнего плана. Один – «отправной» – был, по мнению составителей, вполне возможным для выполнения. Но подготовили и «оптимальный» вариант плана: в нем все цифры были повышены на 20%. Этот вариант был заложен на случай исключительно благоприятных внешних и внутренних условий: отсутствие неурожайных лет в пятилетку, установление хороших внешнеэкономических связей и т. п.

Различие этих вариантов было сугубо технологическим, и им первоначально не давалось политических оценок. Но в дальнейшем «отправной» вариант стали называть «минимальным», а его сторонников объявили «оппортунистами». Это уже было влияние чисто политического подхода к тщательно подсчитанным специалистами цифрам.

Оптимальный вариант и был принят на XVI партконференции в апреле 1929 года. А затем уже на уровне государственных органов – на V Съезде Советов СССР – в мае 1929 года под индустриализацию была подведена законодательная база. Пятилетний план из ориентировочного проекта стал законом.

Но затем продолжились попытки из чисто политических соображений поправить плановые показатели. Уже минуя Госплан целым рядом постановлений ЦК партии и ЦИК СССР были повышены показатели по чугуну, нефти, тракторам, сельхозмашинам и по темпам электрификации железных дорог. Относительно необходимости резкого повышения объема выплавки чугуна было даже специальное упоминание в резолюциях XVI съезда ВКП(б).

В последующем также коррекция плановых цифр происходила волюнтаристски, без тщательных подсчетов, исходя лишь из политических мотивов. Воцарившийся командно-административный метод управления народным хозяйством выразился в том, что руководители партии и государства всерьез считали, что любая поставленная вождями задача будет непременно выполнена. Это касалось и темпов индустриализации. Так, был выдвинут лозунг «Пятилетку в четыре года». И в январе 1933 года было доложено на пленуме ЦК о том, что пятилетка выполнена в четыре года и три месяца.

Этот факт был обыгран в политической пропаганде в максимальной степени. И в литературе советских времен всегда упоминалось о досрочном выполнении «сталинских пятилеток». В условиях отсутствия открытости и гласности в действиях государственных органов удалось на многие десятилетия сохранить тайну реального положения дел.

На самом же деле именно по ключевым показателям первая пятилетка не была выполнена. Так, например, по самому стратегически важному показателю – выплавке чугуна – цифры были такие. В отправном варианте плана – выплавить 7 млн. тонн, в оптимальном – 10 млн. тонн, а по повышенному заданию XVI съезда партии – 17 млн. тонн.

В этих скачущих произвольных цифрах хорошо виден не профессиональный, а чисто волевой подход руководителей, особенно это заметно, если посмотреть, а сколько фактически выплавили чугуна за пятилетку. Выплавили 6,2 млн. тонн. Выходит, специалисты-«оппортунисты» заложили реальные показатели, а вот политики оказались утопистами.

Было запланировано довести ежегодное производство тракторов до 53 тыс. штук. По повышенному заданию – 170 тыс. штук в год. На самом деле в 1932 году сошло с конвейеров 49 тыс. штук тракторов. По автомобилям план – 100 тыс. штук, повышенное задание – 200 тыс., фактически произведено 24 тыс. Электроэнергии было выработано 13,5 млрд. квт-часов, вместо запланированных 22 миллиардов.

Таким образом, если ориентироваться даже на первоначальные плановые задания, то по 14 важнейшим показателям пятилетка не была выполнена. А если же посмотреть нереальные повышенные партийные задания, то по чугуну они были достигнуты лишь в 1950 году, по нефти – в 1952 году, а по тракторам в 1956 году.

Однако и фактические достижения в развитии промышленности можно считать большим шагом на пути превращения аграрной страны в индустриальную. И курс на форсирование индустриализации был продолжен, так как в этом, действительно, была прежде всего политическая необходимость.

Продолжение читайте на сайте 11 марта