РАПСИ продолжает серию публикаций о наиболее громких судебных процессах в истории Российской империи. В каждой статье рассматривается конкретное дело, цель — показать, как правовая система дореволюционной России сталкивалась с культурными, политическими и социальными вызовами, и как громкие процессы формировали общественное мнение и дальнейшую судебную практику. В данной публикации речь пойдет о знаменитом суде над «нечаевцами».

Нечаевское дело 1871 года — первый в истории Российской империи гласный политический суд над массовой группой обвиняемых; оно не только вскрыло методы революционной конспирации, но и продемонстрировало возможности новых, «судебно‑гласных» институтов. К следствию привлекли 152 человека, к суду — 87; фактически на скамье подсудимых оказалось 77 обвиняемых. Процесс шёл в Санкт‑Петербургской судебной палате с 1 июля по 11 сентября 1871 года, став сенсацией для российской и европейской прессы.

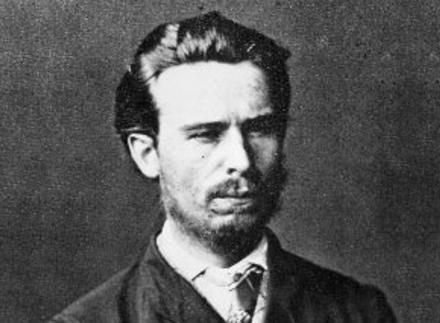

Лидером тайного общества «Народная расправа» был Сергей Геннадиевич Нечаев, родившийся 20 сентября (2 октября) 1847 года в ткацком селе Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии. Его отец Геннадий Павлович, бывший трактирный слуга и вывесочник‑маляр, приучил сына к ремеслу; мать, портниха Прасковья Литвинова, умерла, когда мальчику было восемь лет. Уже подростком Нечаев самостоятельно освоил гимназический курс и в 1866 году получил право преподавать в церковно‑приходском училище Петербурга. В 18 лет он вступил в кружок анархистов, принимал участие в студенческом движении 1868-1869 гг. Весной 1869 года Нечаев распространил в студенческих кругах легенду о своем побеге из Петропавловской крепости, выехал за границу и появился в Женеве как «полномочный представитель русского революционного комитета». Там, вместе с Михаилом Бакуниным, он написал «Катехизис революционера» — манифест, провозглашавший революционера «человеком обречённым, не знающим ни родных, ни имения, ни чувств». Рукопись разошлась в десятках списков и позднее стала ключевым вещественным доказательством на суде.

В начале сентября 1869 года Нечаев нелегально вернулся в Россию и основал революционное «Общество народной расправы», имевшее отделения («пятёрки») в Петербурге, Москве и других городах; Нечаев стал лидером организации и членом фактически несуществующего центрального комитета. Одна из «пятерок» состояла из студентов Петровской земледельческой академии (ныне Тимирязевской). Фактически это было жёстко централизованное подполье. Однако Третье отделение (тайная полиция), как впоследствии выяснилось, с самого начала знало об этой организации практически всё, что впоследствии и выяснилось на суде.

Конфликт Нечаева с однокашником Иваном Ивановым (одним из членов «пятерки»), считавшим методы лидера аморальными, закончился убийством: 21 ноября 1869 года члены петровской «пятерки» задушили Иванова в гроте парка академии, а тело утопили в ближайшем пруду, завернув его в пальто, принадлежавшее студенту Кузнецову.

Москва всколыхнулась, когда 25 ноября крестьянин Пётр Калугин обнаружил окровавленный след, а затем и тело в воде. Документы, опрометчиво забытые убийцами в кармане пальто Кузнецова, немедленно указали следствию на Успенского и самого Кузнецова. Уже к концу декабря 1869 года полиция арестовала Петра Успенского, Алексея Кузнецова и других «пятерщиков», однако сам Нечаев 15 декабря бежал через Санкт-Петербург за границу. В Швейцарии он продолжал раздавать инструкции, пока не был задержан в Цюрихе по сообщению агента Третьего отделения; в октябре того же года экстрадирован в Россию.

Суд 1871 года стал школой публичной адвокатуры: защиту вели Владимир Спасович, Дмитрий Стасов, Александр Унковский. К суду было привлечено 87 (по другим оценкам 84) человека.

Спасовича (1829–1906) еще при жизни называли «королем русской адвокатуры».

Выстроенная им стратегия защиты основывалась на принципиальном разделении действий членов организации и личных поступков самого Нечаева. Вот что он говорил о Нечаеве: «Этот страшный, роковой человек, где бы он ни останавливался, приносил заразу, смерть, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в виде женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне кажется, Нечаев совершенно походит на олицетворение этой моровой язвы».

Тщательно анализируя предъявленное обвинение, Спасович доказал отсутствие единого умысла у участников группы в антигосударственной деятельности. Он подчеркнул, что «Катехизис», автором которого был Нечаев, оставался неизвестным для других членов сообщества, а эпизодическая помощь, оказанная некоторыми участниками лично Нечаеву, не соответствует юридическим признакам «преступного сговора».

Защищая в суде интересы подсудимых, Спасович смог существенно повлиять на исход процесса: Кузнецову, обвиняемому в участии в убийстве Иванова, было назначено менее строгое наказание; действия Ткачева были переквалифицированы с тяжёлой статьи о государственном преступлении на более лёгкое нарушение цензурных предписаний; Томилова же была полностью оправдана. Публичная речь Спасовича в защиту Кузнецова получила высочайшие оценки в прессе и была признана эталоном судебного красноречия в России.

Присяжные признали виновными 37 человек; уголовное наказание получили прежде всего участники убийства Иванова: Успенский — 15 лет каторги, Прыжов — 12, Кузнецов — 10, Николаев — 7 с половиной. Остальным назначили меньшие сроки или ссылку.

Отчёты заседаний ежедневно печатал «Правительственный вестник», тираж доходил до 30 тысяч экземпляров — невиданный объём для официальной газеты. Благодаря гласности и ораторским талантам защиты процесс превратился в публичную дискуссию о допустимости политического насилия.

Михаил Салтыков‑Щедрин писал, что «процесс велся с величайшим беспристрастием, с самым строгим соблюдением устава уголовного судопроизводства; замечания защитников и подсудимых выслушивались без нетерпения, обсуживались внимательно. Но нельзя не заметить, что вежливость допрашивавших иногда переходила пределы; говоря с подсудимыми, они употребляли выражения: «вы изволили сказать, вы изволили сделать...»; а говоря о себе: «смею думать, смею сказать». Эти почтительные обороты неупотребительны ни в одном европейском суде, потому что они неуместны, потому что они могут подсудимому внушить ложную мысль о впечатлении, которое производит приписываемое ему преступление».

В одном из номеров журнала «Отечественные записки» по этому поводу даже было напечатано стихотворение поэта Буренина «Общественное мнение»:

«-- Плохо, Петр Иваныч?

-- Плохо, Петр Ильич!

Думал, нынче за ночь

Хватит паралич.

Слышали, в суде-то

Что творится?

Ох,

Верьте мне: нас это

Наказует бог!

Школьникам, мальчишкам --

Просто стыд и срам --

Поблажает слишком

Председатель сам!

Вежлив, как в салоне:

«Смею вам сказать...»

В эдаком-то тоне

С ними рассуждать!».

Нечаев предстал перед военной коллегией лишь 8 января 1873 года и получил 20 лет каторги. По личному указу Александра II его поместили в одиночную камеру Петропавловской крепости; несмотря на строжайший режим, он сумел организовать заговор среди часовых. После раскрытия замысла условия содержания ещё более ужесточили, и 21 ноября (3 декабря) 1882 года Нечаев умер от чахотки, не дожив до сорока пяти дней конца первого десятилетия заключения.

Судьба остальных осужденных тоже была незавидна. Успенского убили в тюрьме, Прыжов умер на поселении после каторги, остальные умерли во время самой каторги. Лишь Кузнецов отбыл весь срок и дожил до 1928 года.

Реакция общества была двойственной: либеральная пресса видела в процессе торжество реформы 1864 года, охранительная — угрозу «нечаевщины», а Фёдор Достоевский, следивший за отчётами, вложил черты беглого Нечаева в образ Петра Верховенского в великом романе «Бесах». Позднейшие революционеры усвоили и человеческую цену, и пропагандистскую силу террористического акта: уже к 1880‑м годам «нечаевщина» стала синонимом крайних, «аморальных» методов подполья.

Судебные стенограммы быстро разошлись по Европе; именно из-за них Конференция делегатов Международного Товарищества Рабочих, состоявшаяся в Лондоне с 17 по 23 сентября 1871 года, выпустила специальное заявление, подписанное К. Марксом:

- «Нечаев никогда не был ни членом, ни представителем Международного Товарищества Рабочих;

- что его утверждение, будто он основал секцию Интернационала в Брюсселе и был направлен брюссельской секцией с поручением в Женеву, является ложью;

- что упомянутый Нечаев злоупотреблял присвоенным им именем Международного Товарищества Рабочих для того, чтобы обманывать людей в России и приносить их в жертву».

Историческая динамика крупных политических процессов развивалась по нарастающей: «процесс пятидесяти» (февраль–март 1877), «процесс ста девяноста трёх» (1877–1878) и «процесс семнадцати» (1883) копировали не только форматы обвинения, но и риторику защиты, выработанную Спасовичем и Стасовым в 1871 году. Адвокат Александр Ольхин вспоминал, что «после дела нечаевцев подсудимым стало привычней обращаться к залу как к нации». Для российской системы правопорядка процесс обернулся как минимум двумя прямыми изменениями: ужесточением предварительного заключения и введением инспекторского корпуса в университетах.

Параллельно «нечаевщина» закрепилась в языке. Уже в 1870‑х журналисты упрекали друг друга «в нечаевстве», подразумевая догматическое оправдание любой жестокости. В современной Большой российской энциклопедии «нечаевщина» прописана как «уничижительная характеристика революционной деятельности, означающая вседозволенность в выборе методов и пренебрежение этическими нормами».

Тем самым процесс 1871 года породил не только судебный прецедент, но и самостоятельный моральный штамп.

Андрей Кирхин

*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

*Стилистика, орфография и пунктуация публикации сохранены